النظام المصري ومعضلات إعادة تأسيس السلطوية

يجد النظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه عالقاً بين المطرقة والسندان. فالأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد تحرم النظام من الموارد المالية والاقتصادية اللازمة للحفاظ على قاعدة اجتماعية متينة في صفوف موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، وبالتالي تعيق عملية توطيد الحكم السلطوي. لكن في الوقت نفسه، لايوفّر اعتماد النظام على هذه القاعدة مجالاً يُذكر للمضي قدماً في إجراء إصلاحات اقتصادية، ماقد يمكّن النظام من الاستمرار لكن لقاء كلفة باهظة عليه وعلى المجتمع ككل، متمثّلة في القمع المتواصل وعدم القدرة على التخفيف من حدّة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردّية.

تحالفٌ مُستعصٍ لنظام السيسي

تمكّنت الأنظمة السلطوية المصرية السابقة على ثورة يناير 2011 من توطيد سلطتها عبر وضع قواعد تنظّم عملية التفاعل ضمن أجهزة الدولة وبين الدولة والمجتمع. وقد حافظت على نفوذها من خلال تقليل اعتمادها على القمع الواسع والعنيف، والتركيز أكثر على الجهود الرامية إلى إنشاء مؤسّسات وسيطة يمكن من خلالها تمثيل مصالح دائرة أنصارها الأساسيين.

على الرغم من الاستقرار النسبي الذي شهدته البلاد في أعقاب إطاحة حكم الإخوان المسلمين في منتصف العام 2013، لم يتحسّن الوضع الاقتصادي الكلّي في مصر بشكل ملموس.

اعتمد النظام الجديد من أجل تثبيت سلطته على الأساليب القمعية والتحالف الذي تشكّل بين الجيش وقوى الأمن وموظفي جهاز الدولة الإداري لمعارضة ثورة يناير 2011 .

تحرم التحدّيات الاقتصادية والمالية التي تواجهها مصر نظامَ السيسي من الموارد اللازمة للحفاظ على الدعم الذي يتمتّع به في صفوف موظفي جهاز الدولة والقطاع العام، كما أنه من الصعب أن يطبّق هذا النظام إصلاحات من شأنها توفير الموارد التي يحتاجها لكي يتجنّب إثارة غضب هؤلاء تحديداً. وسوف تواصل هذه المعضلة عرقلة جهوده الرامية إلى توطيد أركانه.

التحدّيات الاقتصادية في مصر

تواجه مصر أزمة اقتصادية هيكلية ذات جذور اجتماعية-سياسية عميقة. لذلك، يتطلّب التغلّب عليها حلولاً هيكلية.

يعتمد الاقتصاد المصري بشكلٍ كبير على العوامل الخارجية - أبرزها استقرار النظام الاقتصادي الإقليمي والعالمي - التي تواجه قدراً كبيراً من الغموض وعدم اليقين في العام 2016.

تبدو خيارات السياسات العامّة المتوفّرة لزيادة الإيرادات وتحسين الاقتصاد محدودة. وقد أظهر النظام عجزه عن اتّخاذ التدابير اللازمة لمعالجة مشاكله المالية أو إعادة إطلاق عملية النمو الاقتصادي.

يمكن للنظام أن يختار أحد مسارَين: إما الإبقاء على الوضع الراهن، ماسيؤدي إلى تدهور اجتماعي واقتصادي، أو إصلاح بيروقراطية الدولة بطريقة قد تُفقده القاعدة الداعمة له. وفي كلتا الحالتين، سيواجه النظام عقبات تحول دون توطيد دعائم سلطته.

نظراً إلى ندرة البدائل الاقتصادية المُتاحة، يمكن للنظام أن يعمل على خلق مناخ سياسي أكثر انفتاحاً، يسمح بقدرٍ أكبر من حرية التعبير. وهذا قد ينزع فتيل الاستياء المتصاعد من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مصر، ولو جزئياً، وقد يساعد في بلوغ توافق حول إجراءات التقشّف التي لاتحظى بالشعبية.

مقدّمة

ستؤثّر الأزمة الاقتصادية الراهنة في مصر بشكلٍ كبير على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي المدعوم من الجيش في السنوات المقبلة، وستوقع النظام في معضلة تحول دون توطيد دعائم السلطوية. فالتحدّيات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، تحرم القيادة من الموارد اللازمة للحفاظ على القاعدة الداعمة لها في صفوف موظفي بيروقراطية الدولة والقطاع العام. لكن في غضون ذلك، يمتنع النظام عن إجراء الإصلاحات اللازمة لمعالجة هذه المعوّقات نظراً إلى أنها قد تثير غضب دائرة أنصاره الأساسيين أنفسهم. فجذب الاستثمارات الخاصة المحلّية والأجنبية اللازمة لإعادة إطلاق النمو الاقتصادي، يتطلّب من النظام تقليص بيروقراطية الدولة، وتضييق نطاق تدخّلها، وإعادة هيكلة وظائفها للحدّ من الفساد، وتخفيض تكاليف تأسيس الأعمال، وتحسين كفاءة الجهات المسؤولة عن تنظيم السوق والقطاع الخاص.

مع ذلك، قد تهدّد هذه التدابير القاعدة العريضة من موظفي البيروقراطية والقطاع العام وبعض الهيئات والشبكات المؤثّرة في جهاز الدولة. كما أن تقليص حجم بيروقراطية الدولة سيلقى معارضة من الأفراد المهدَّدين بخسارة وظائفهم، خصوصاً في وقت يشهد ارتفاعاً في معدّلات البطالة وتباطؤ النمو الذي بلغ متوسّطه 2.1 في المئة بين عامَي 2011 و2014. يُضاف إلى ذلك أن إلغاء أو تبسيط الأنظمة والإجراءات الإدارية لتسهيل الأعمال، سيحرم الهيئات التنظيمية من الموارد التي لطالما استفادت منها. وقد استغلّ المسؤولون في كثير من الأحيان لوائح بعض القطاعات الاقتصادية لتحقيق الربح بطرق غير قانونية كالرشوة، أو لحماية الاحتكارات التي يتمتع بها القطاع العام، والحدّ من المنافسة من جانب القطاع الخاص، أو لتحصيل الرسوم بصورة قانونية لقاء إجراءات غير ضرورية.

سيحرم النقص المتفاقم في الموارد المالية والاقتصادية المتاحة لدى النظام هذا الأخير من القدرة على الحفاظ على قاعدة تأييد اجتماعية متينة لتوطيد حكمه السلطوي على غرار الأنظمة السابقة. ربما يتمكّن النظام من الاستمرار من دون جمهور عريض من الأنصار الذين ترتبط مصالحهم بالسياسات الحكومية، إلا أن ذلك سيكون في مقابل مواصلة القمع واسع النطاق وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

إعادة فرض السلطوية

قبل ثورة العام 2011 التي أطاحت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، كانت مصر قد شهدت توطيداً للحكم السلطوي الذي مكّن الأنظمة الحاكمة من الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي لعقود. ويستلزم توطيد السلطوية وضع قواعد مؤسسية معترف بها ويمكن التنبؤ بها لتنظيم عملية التفاعل بين المجموعات المختلفة داخل جهاز الدولة، وكذلك بين الدولة والمجتمع. وينبثق توطيد السلطة من مأسسة قنوات تمثيل المصالح الخاضعة إلى سيطرة الدولة، والوساطة بين الدولة والمجتمع، وخصوصاً الفئات التي يسعى النظام إلى الحصول على دعمها. قبل ثورة العام 2011، تحقّق ذلك من خلال الهيئات النقابية التابعة للدولة، والتي احتكرت تمثيل المصالح بالنيابة عن العمّال وقطاع الأعمال – مثل اتحاد نقابات عمّال مصر واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية- وكذلك من خلال الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وهي الجهات التي كانت تتولّى توزيع الرعاية وتتوسّط مع المجتمعات المحلية والفئات الاجتماعية.

يسمح توطيد السلطوية للنظام بالحفاظ على استمراره من خلال تقليص الاعتماد على قمع الرأي المخالف والمعارضة السياسية بشكل دائم وعنيف. وبهذه الطريقة، يكون النظام أقلّ عرضة إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي المتمثّل في الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات الحاشدة والإضرابات وحتى الانقلابات، والتي تزيد من مخاطر حدوث تغيّرات مفاجئة في بنية سلطة الدولة أو تركيبة القيادة السياسية.

لايبدو أن توطيد السلطوية في المرحلة الحالية يمضي قدماً، أو حتى أنه ممكن في مصر اليوم. ذلك أن نظام السيسي لم ينشئ أو يحافظ على قاعدة اجتماعية واسعة ومتينة ترتبط مصالحها بالسياسات التي ينتهجها النظام. وقد اعتمد النظام لضمان شرعيته والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، على تحالف اجتماعي- سياسي مؤلّف من الجيش وقوى الأمن وفئات من موظفي بيروقراطية الدولة والقطاع العام، كان قد تشكَّلَ لمعارضة انتفاضة كانون الثاني/يناير 2011 ضدّ مبارك.

إضافةً إلى ذلك، وفي أعقاب إطاحة حكم الإخوان المسلمين في تموز/يوليو 2013، شارك الجيش وقوى الأمن في عمليات قمع واسعة لتهميش جماعات المعارضة الرئيسة، أي جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها الإسلاميين، إضافةً إلى مجموعات ناشطة مثل حركة شباب 6 أبريل. وبحلول العام 2015، تمكّن الجيش وقوى الأمن من استعادة جزء كبير من المجال العام الذي خسراه لصالح المجتمع المدني والمعارضة السياسية بعد انتفاضة العام 2011. وقد جرى فرض ضوابط أمنية أكثر تشدّداً في حرم الجامعات، وقلّصت السلطات تمويل وأنشطة منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. كما جرى حظر جميع أشكال الاحتجاج العام، ما أدّى إلى تدنّي عدد المظاهرات والإضرابات العمالية على وجه الخصوص.

وسّعت الحكومة أيضاً سيطرتها الرسمية وغير الرسمية على وسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص، ما اضطرّ هذه الوسائل إلى التعبير عن خطٍّ موالٍ للنظام وممارسة الرقابة الذاتية، وفُرضت قيود مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي. كما اعتقلت السلطات عدداً من النشطاء بسبب الآراء الواردة على حساباتهم على تويتر أو فايسبوك. لابل دعا بعض البرلمانيين الموالين للنظام إلى إصدار قانون لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وإخضاعها إلى شكل معيّن من الرقابة الرسمية.

جاء الهامش الكبير من الحرية التي تمتّع بها الجيش للقيام بأعمال من هذا القبيل نتيجة حالة الاستقطاب التي عاشتها مصر في عامَي 2012 و2013، عندما كان محمد مرسي رئيساً للبلاد. إذ تميّزت هذه الفترة بتصاعد التوتّرات بسبب عدم قدرة النخب المدنية، الإسلامية والعلمانية، على التوصّل إلى توافق بشأن أسس النظام في مرحلة مابعد الثورة والعلاقة بين الدولة والدين. وتفاقم الخلاف بسبب إقرار دستور مثير للجدل في العام 2012، حظي بدعم الرئيس آنذاك. وأدّى عدم الاستقرار الذي أعقب ذلك إلى تصاعد المعارضة ضدّ مرسي، وإطاحته على يد الجيش على وقع مظاهرات شعبية حاشدة.

منحت التطورات الأخرى التي شهدتها البلاد في عامَي 2013 و2014 النظام حرية التصرّف لتوسيع سيطرته على المجتمع المصري. فقد أثارت الاضطرابات المدنية والعمليات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء وأماكن أخرى في مصر مخاوف من أن تنزلق البلاد نحو الفوضى. وفي الوقت الذي كانت فيه الدول الأخرى في المنطقة تنهار، ولاسيما العراق وليبيا وسورية واليمن، تمكّن النظام من استغلال هذه المخاوف لاتّخاذ إجراءات صارمة ضدّ معارضيه.

مع ذلك، هذه العوامل غير مرشحة للاستمرار طويلا ولا للإسهام في ترسيخ الحكم السلطوي، خصوصاً بعد كبح جماح الخطر الذي تمثّله جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتشدّدة التي يزعم أنها تنتمي إليها في منطقة الدلتا والقاهرة. علاوةً على ذلك، لم يظهر مايدلّ على أن الهجمات الإرهابية في سيناء يُمكن أن تتوسّع لتشمل وادي النيل والدلتا، مايشير إلى احتوائها المحتمل.

مع ذلك، ظلّ لجوء النظام إلى قمع المعارضة متواتراً كما كان في العام 2013. والواقع أن نطاق القمع الذي تمارسه الشرطة توسّع وأثّر على صورة النظام وشرعيته المحلية، لابل أدّى إلى توتير العلاقات مع نقابات المحامين والأطباء والصحافيين الذين ساندوه عندما تولّى السلطة. وقوبلت حملة القمع هذه بانتقادات من دول غربية مقرّبة من مصر، وكذلك من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

في الوقت نفسه، فشل النظام في بلورة قنوات ذات طابع مؤسّسي للوساطة وتمثيل مصالح الفئات الاجتماعية التي يسعى إلى الحفاظ على تأييدها. فلم يتم تأسيس أي حزب سياسي حاكم على غرار الأحزاب التي كانت موجودة عندما كان جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك يتولّون رئاسة للبلاد. فالبرلمان الذي انتُخب في أواخر العام 2015 مفتَّت، وفيه كتلة بلا ملامح واضحة موالية للنظام ولا يُعتدّ بها على مايبدو في مايتعلق بدعم السياسات الاقتصادية للحكومة على طول الخط. وتشير هذه العوامل إلى أن توطيد السلطوية ليس وشيكاً.

الأزمة الاقتصادية في مصر

اعتمد النظام الذي يقوده الجيش في مصر في محاولاته الرامية إلى توطيد السلطوية، على كسب تأييد العاملين في بيروقراطية الدولة والقطاع العام. وقد كان الهدف من هذا الاتجاه هو إحياء صفقة الرئيس السابق جمال عبد الناصر الأصلية، والتي شكّلت الأساس لإرساء النظام السلطوي بعد استيلاء الجيش على السلطة/الثورة في تموز/يوليو 1952. كانت الصفقة تنصّ على أن توفّر الدولة امتيازات اقتصادية مقابل تنازل السكان عن الكثير من حقوقهم السياسية. وقد مهّدت تلك الصفقة الطريق لإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية، بما في ذلك إعادة توزيع الأراضي على الفلاحين؛ وتمصير، وفي مابعد تأميم، الصناعات والخدمات؛ وتوسيع القطاع العام بعد اعتماد أول خطة خمسية في العام 1960. وقد أسفرت إصلاحات عبد الناصر عن ظهور فئة كبيرة نسبياً من الأفراد الذين يعتمدون على الدولة، فضلاً عن طبقة متوسطة تمتّعت بالتعليم الجامعي المجّاني، والخرّيجين الذين وجدوا فرص عمل في الجهاز البيروقراطي الحكومي والشركات المملوكة للدولة.

أدّت عقود من الأزمات المالية وفشل الموجات المتعاقبة من التحرير والخصخصة في خلق اقتصاد قوي قائم على السوق في عهد السادات (1970-1981) ومبارك (1981-2011)، إلى تآكل قدرة الدولة على الوفاء بنصيبها من الصفقة الناصرية عن طريق اتباع نهج تنموي تقوده الدولة. كما منعت تلك الأزمات الأنظمةَ المصرية من إعداد طبقة اجتماعية لها مصلحة في اقتصاد السوق الليبرالي، باستثناء بروز عدد قليل من كبار رجال الأعمال وأسر تملك شركات كبرى خلال العقد الأخير من حكم مبارك. وقد ساعد وجود هذه الفئة من رأسماليي المحسوبية على تآكل شرعية مبارك بطريقة عجّلت، جزئياً على الأقلّ، في اندلاع انتفاضة كانون الثاني/يناير 2011، وخصوصاً عندما تصاعدت وتيرة خصخصة الشركات المملوكة للدولة بين عامَي 2004 و2011.

تتطلّب عملية الإحياء الجارية للتحالف بين الجيش وبيروقراطية الدولة، والذي ضعف في عهد مبارك، أن تكون لدى الدولة موارد اقتصادية ومالية لإعادة توزيعها على موظفيها لتعزيز القاعدة الداعمة للنظام. لكن، ولأن تراجع الوضع الاقتصادي في مصر لايسمح بذلك لأجل غير مسمّى، اضطر النظام إلى النظر في اعتماد تدابير تقشّفية، مايحدّ أكثر من المزايا التي يتمتّع بها موظفو جهاز الدولة والعاملون في القطاع العام.

على الرغم من الاستقرار النسبي الذي شهدته البلاد مؤخراً، لم يطرأ سوى تحسّن ضئيل في مؤشرات الاقتصاد الكلّي في مصر، ولم تظهر أي دلائل قوية على حدوث تعافٍ أو عودة إلى معدّلات النمو التي كانت سائدة قبل العام 2011. فوفقاً لمصادر رسمية، كان معدّل البطالة يتأرجح حول 12.8 في المئة من القوى العاملة في الربع الثالث من العام 2015، وهذا تقدير متحفّظ على الأرجح. ولم تعد معدّلات الاستثمار المحلّي أو الأجنبي بعد إلى مستويات العام 2010، إذ تواجه مصر اتّساعاً في فجوة التمويل الخارجي (الفرق بين إيرادات العملة الأجنبية التي تدخل الاقتصاد وكمية العملات الأجنبية، الدولار الأميركي أساساً، اللازمة لدفع ثمن الواردات) والتي قدّرها صندوق النقد الدولي بنحو 20 مليار دولار للفترة 2014-2016.

أدّت الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر منذ العام 2011 أيضاً إلى انخفاض معدلات النمو، وتقلّص احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفاع مستويات البطالة، وتناقص معدّلات الاستثمار، والتي يمكن قياسها بنسبة تكوين رأس المال الثابت الإجمالي إلى إجمالي الناتج المحلّي. أضِف إلى ذلك عجز الميزانية الآخذ في الاتّساع وحجم الدين العام الكبير الذي ينذر بالخطر - الدين الداخلي بصورة رئيسة، ولكن أيضاً الدين الخارجي - والذي وصل بشقّيه الداخلي والخارجي إلى أكثر من 101 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2015، وفقاً للبنك المركزي المصري. وتوحي هذه المؤشرات بأن الاقتصاد يواجه خطراً جدّياً يتمثّل بحدوث ركود أعمق، مامن شأنه أن يتسبّب في ارتفاع معدّلات البطالة.

لم تكن هذه المشاكل جديدة، على الرغم من أنها برزت بعد انتفاضة 25 كانون الثاني/يناير 2011. فقد كان ارتفاع العجز والديون وتقلّب أسعار العملات الأجنبية يُعتبر من المشاكل الهيكلية المزمنة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي. غير أن الاضطرابات السياسية التي تلت إطاحة مبارك جعلت معالجة تلك المشاكل أكثر إلحاحاً.

أدّى انخفاض معدّلات النمو منذ العام 2011 إلى انكماش في عائدات الضرائب، في وقتٍ كانت الحكومة تحتاج إلى توسيع الإنفاق الاجتماعي. علاوةً على ذلك، أعاق تفاقم نقص العملات الأجنبية احتمالات حدوث تعافٍ اقتصادي. فقد أصاب الركود رسوم عبور قناة السويس في أعقاب التباطؤ الاقتصادي الصيني، إذ تشكّل التجارة بين الصين وأوروبا والولايات المتحدة الجزء الأكبر من حركة النقل البحري عبر القناة. وانكمشت عائدات السياحة نتيجة إسقاط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء على أيدي إرهابيين في تشرين الأول/أكتوبر 2015، وتحطّم إحدى طائرات شركة مصر للطيران في أيار/مايو 2016. وانخفضت عائدات الصادرات بسبب انخفاض أسعار النفط (يشكّل النفط الخام 40 في المئة من إجمالي الصادرات)، والركود الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي الذي يُعدّ أكبر شريك تجاري لمصر.

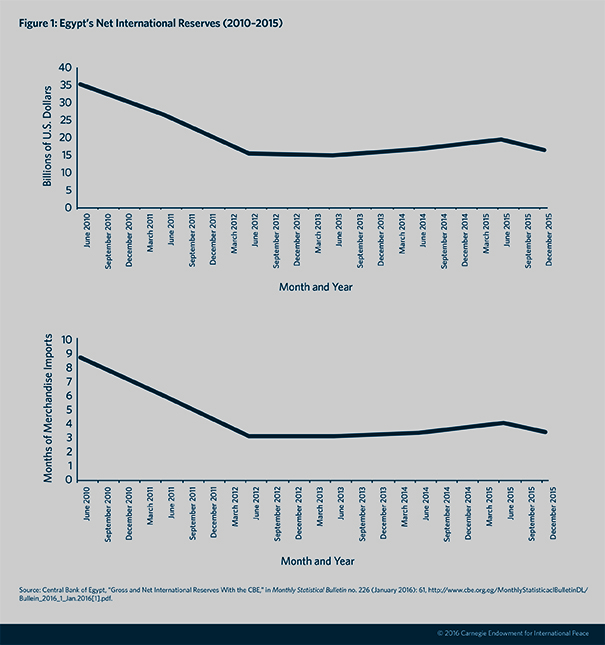

أدّت هذه التوجهات مجتمعةً إلى تراجع احتياطيات مصر الصافية من العملات الأجنبية من 35 مليار دولار في حزيران/يونيو 2010 إلى حوالى 16 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر 2015، مايكفي بالكاد لتغطية الواردات لمدة ثلاثة أشهر (أنظر الشكل 1). وقد استخدم البنك المركزي الاحتياطيات لتمويل واردات الوقود والمواد الغذائية ودعم قيمة الجنيه المصري.

في عامَي 2013-2014، ضخّت تدفقات رؤوس الأموال الضخمة من دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة)، نحو 25 مليار دولار في خزينة الدولة المصرية، على شكل سيولة ومساعدات عينية وقروض ميسّرة (بفائدة منخفضة). وقد ساعد ذلك في امتصاص ردّة الفعل السياسية على تدهور الأوضاع الاقتصادية.14 ووفقاً للبنك المركزي المصري، قفزت حصة المنح الأجنبية إلى إجمالي الإيرادات الحكومية من 3.3 في المئة في العام 2011 إلى نحو 21 في المئة في 2013-2014. وانخفضت الحصة إلى 5.5 في المئة في 2014-2015.

مع ذلك، لم تكن تدفّقات رأس المال من دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه الفترة كافية لتعويض الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي لفترة طويلة. وكانت تكفي فقط لمساعدة الدولة على الصمود لمدة سنتين، إذا مانظر المرء إلى التوجهات التي سادت بين عامَي 2013 و2015. ومع انخفاض أسعار النفط العالمية وزيادة العجز في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، سرعان ماتبيّن أن المساعدات الخارجية غير مستدامة. وهذا يفسّر الانخفاض في نسبة المنح الأجنبية إلى إجمالي الإيرادات الحكومية في 2014-2015، والتوقف شبه التام للأموال الرامية إلى دعم الموازنة المصرية في العام 2015. 16 فالمساعدات التي لاتزال تتدفق من الخليج تُقدَّم الآن أساساً على شكل استثمارات وقروض طويلة الأجل ومساعدات عينية، وخصوصاً النفط.

تحالف غير مستدام ماليّاً

كان الدافع الأساسي للسياسات الاقتصادية التي انتهجها النظام منذ العام 2013 انشغاله بتوطيد أركانه، عبر توجيه موارد كافية نحو المؤسّسات القسرية التابعة للدولة، والعمل في الوقت نفسه على ضمان تأييد موظفي القطاع العام له (وإن غير المباشر)، بغية احتوائهم على نحو أفضل.

دفع العنصر الأول في هذه الاستراتيجية الحكومةَ إلى رفع الرواتب والمزايا والمعاشات التقاعدية الممنوحة للشرطة وضباط الجيش والقضاة، على الرغم من القيود المالية التي جرى فرضها في العام 2013 وما بعده. ويكمن الدافع نفسه وراء زيادة الدور الاقتصادي للجيش والمؤسسات التابعة له، وخلق بيئة ملائمة للسوق، فضلاً عن توسيع صناديق الاستثمار والتقاعد والشركات المملوكة لوزارة الداخلية. أحد الأمثلة البارزة على ذلك هو قرار الرئيس السيسي بإصدار مرسوم (الرقم 86 للعام 2015) في تموز/يوليو، سمح لوزارتي الداخلية والدفاع بتأسيس شركات ربحية متخصّصة في توفير خدمات أمنية خاصة.

يتمثّل العنصر الثاني من الاستراتيجية - المنبثقة عن التحالف الناصري القديم بين الجيش والفئتين المتوسطة والعليا من البيروقراطيين - في احتواء القاعدة العريضة من العاملين في بيروقراطية الدولة والقطاع العام، والتي تُقدَّر بنحو ثلث مجموع القوى العاملة في مصر، بطريقة تجنّب النظام العداء الاجتماعي مستقبلاً. ولتحقيق هذا الهدف، أبقى النظام على فواتير الأجور والإعانات الضخمة التي استهلكت، جنباً إلى جنب مع خدمة الدين العام، نسبة 75 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي، وفقاً لوزارة المالية.

يُقدَّر عدد العاملين في الجهاز البيروقراطي للدولة وفي هيئات وشركات القطاع العام في مصر بـ6 ملايين شخص، موزّعين بين الهيئات الحكومية المركزية والمحليّة والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة. واعتبًارا من العام 2012، وظّفت الدولة 39.6 في المئة من العاملين بأجر، مقارنةً مع 54.4 في المئة كانوا يعملون في القطاع الخاص بصفة رسمية أو غير رسمية. لكن، على الرغم من أن العاملين بأجر في القطاع الخاص يشكّلون النسبة الأكبر في إجمالي القوة العاملة، إلا أنهم لايملكون أي نفوذ سياسي بسبب الطابع غير الرسمي عموماً للعمالة في القطاع الخاص في مصر.

عادةً مايعمل العاملون الذين يتم تعيينهم على أساس غير رسمي موسمياً أو بصورة غير منتظمة، من دون عقود رسمية أو ضمان اجتماعي أو برامج خاصة بالصحة والتقاعد. علاوةً على ذلك، يفتقر معظم العاملين في المجال غير الرسمي إلى المهارة، وينشطون في مجال الزراعة وصيد الأسماك والبناء والخدمات الحضرية الهامشية، أو يعملون كباعة متجوّلين وخادمات منازل. ووفقاً لدراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في العام 2014، يشكّل العاملون في القطاع الخاص بصورة غير رسمية نسبة 46.3 في المئة من مجموع العاملين في مصر، في مقابل 26 في المئة يعملون بصورة رسمية. والواقع أن حوالى 91 في المئة ممن يعملون لفترة مؤقتة و78.8 في المئة ممن يعملون موسمياً، يأتون من القطاع الخاص غير الرسمي. وهذا يعني أن غالبية العاملين بصورة رسمية، ممن لديهم عقود والمؤهلين للحصول على الضمان الاجتماعي، هم موظفون في القطاع العام. وفي العام 2006، وهو العام الذي أُجري فيه التعداد الأخير في مصر وتم الحصول على هذه المعلومات، قُدّر أن أكثر من 70 في المئة ممن يعملون في وظائف رسمية، يعملون لدى الدولة في جهازها الإداري أو في القطاع العام.

نظراً إلى تمركزهم وكثافة أعدادهم، يُعتبر موظفو البيروقراطية والقطاع العام في وضع أفضل من نظرائهم في القطاع الخاص من حيث القدرة على التحرّك الجماعي ومواجهة تحرّكات الحكومة الرامية إلى إضعاف موقعهم المتميز نسبياً. وهذا يساعد في تفسير التمثيل المفرط لموظفي الجهاز الإداري والقطاع العام والعاملين في الشركات المملوكة للدولة، في الاحتجاجات العمالية في مصر منذ العام 2004، مقارنةً مع الموظفين والعاملين في القطاع الخاص – فقد شاركوا في 68 في المئة من الاحتجاجات في الفترة بين 2007 و2008 - على سبيل المثال. بين العام 2004 وانتفاضة العام 2011، كانت خصخصة الشركات المملوكة للدولة أحد العوامل الكامنة وراء هذه الاحتجاجات. ومع أن الخصخصة توقّفت بصورة كاملة مع إطاحة حكم مبارك، واصل موظفو البيروقراطية والقطاع العام التظاهر لأسباب أخرى تتعلق عادةً بظروف العمل والأجور والمزايا. ووفقاً للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نظّم العاملون في المؤسّسات المملوكة للدولة 86 في المئة من مجمل الاحتجاجات العمالية في الفترة 2013-2014.

تساعد هذه الأرقام على تفسير سبب حرص النظام الذي يقوده الجيش على احتواء العاملين في جهاز الدولة البيروقراطي والقطاع العام بعد بلوغه سُدة الحكم. فقد بقيت الأجور في القطاع العام تشكّل ربع إجمالي نفقات الدولة بعد العام 2011. ووفقاً لبيانات وزارة المالية، لم تسفر معظم محاولات خفض فاتورة الأجور في العام 2014 وحتى العام 2015 عن أي نتيجة. وقد شكّلت الأجور في مامجموعه 27 في المئة من إجمالي المصروفات خلال الفترة بين عامَي 2000 و2014.

تكمن مشكلة النهج الذي يتبعه النظام في عدم وجود مايكفي من الإيرادات للاستمرار في كسب رضى الموظفين والعاملين وأسرهم الذين يعتمدون على الدولة، من دون تدفّقات رأسمالية كبيرة ومتواصلة من الخارج. فقد تزايد عجز الموازنة المصرية والدين العام منذ العام 2011 بوتيرة غير مستدامة بكل بساطة (أنظر الشكل 2). ذلك أن عجز الميزانية الذي يحوم حول نسبة 13 في المئة يعني المزيد من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة ومنع القطاعات الإنتاجية تدريجياً من الحصول على القروض المصرفية، مايؤدي إلى مزيدٍ من التدهور الاقتصادي.

انخفض عجز الميزانية في مصر إلى أقلّ من 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بين عامَي 2006 و2008، إلا أنه عاود الارتفاع مرة أخرى في أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام 2008، قبل أن يتدهور الوضع بسرعة بعد انتفاضة العام 2011، حيث ازداد العجز من 9.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010 إلى 13.7 في المئة في العام 2012.

كانت الزيادة في عجز الموازنة نتيجةً لتراجع العائدات من جرّاء التباطؤ الاقتصادي والاضطراب السياسي اللذين أعقبا الاحتجاجات ضد نظام مبارك. وترافق ذلك مع تصاعد المطالب الشعبية بزيادة الإنفاق الاجتماعي عن طريق رفع الأجور والإعانات في القطاع العام، واستيعاب عدد أكبر من الأشخاص في بيروقراطية الدولة، واتّخاذ تدابير أخرى. في عامَي 2013 و2014، قُدّر العجز بنحو 12.2 في المئة و11.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على التوالي، أي أعلى من هدف 10 في المئة الذي حدّدته الحكومة. غير أن هذه الأرقام تبدو متحفّظة عندما تؤخذ في الاعتبار تدفقات رأس المال من دول مجلس التعاون الخليجي. وفقاً لوزير المالية المصري آنذاك، بلغ العجز في العام 2014، من دون إدراج هذه التدفقات، نسبة بالغة الارتفاع وصلت إلى 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

تُرجمت الزيادة في العجز إلى ارتفاع كبير في الدين المحلي الذي قفز من 73.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2010 إلى 87.1 في المئة في العام 2014، ماشكّل أعلى معدّل خلال عشر سنوات. كانت الدولة أكبر مقترض من البنوك، ما أدّى إلى إقصاء القطاع الخاص، الذي يعاني الآن من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض المصرفية. ففي هذا المناخ الاقتصادي الصعب بالفعل، تضاءلت قدرة القطاع الخاص على الحصول على القروض، مايحدّ أكثر من فرص التعافي الاقتصادي.

من المرجّح أن تحرم الأزمة المالية المتواصلة في مصر وسبل علاجها المقترحة النظامَ من الموارد اللازمة للحفاظ على القاعدة الداعمة له في البيروقراطية والقطاع العام. إذ فقد الجنيه المصري نحو 60 في المئة من قيمته بين شباط/فبراير 2011 ونيسان/أبريل 2016، على الرغم من المساعدات السعودية والقطرية والإماراتية الهائلة بين عامَي 2012 و2015.

وتخطط الحكومة، بهدف تعزيز موقفها المالي، لفرض ضريبة القيمة المضافة. غير أن مثل هذه الخطوة لن تؤدّي إلا إلى زيادة العبء على المستهلكين، بمن فيهم العاملون في الدولة، ومن شأنها أن تؤدّي إلى ردّ فعل مضاد. وبالمثل، حاولت الحكومة عبثاً اعتماد أو تطبيق الحدّ الأدنى من سياسات إعادة التوزيع، مثل فرض ضرائب مباشرة على العقارات أو فرض ضريبة دخل أكثر تصاعدية. كما لم تدخل الضريبة العقارية التي حدّدتها الحكومة حيّز التنفيذ. وعلى الرغم من تعديل قانون الضرائب في العام 2014 ليشمل المزيد من الوحدات السكنية والأراضي، إلا أن وزارة المالية أجّلت تحصيل الضريبة. ربما يرجع هذا التأخير إلى القدرات الإدارية المحدودة للجهات المسؤولة عن تحصيل الضرائب، وإلى عدم رغبتها في التحرّك ضدّ مصالح أصحاب الملكيات الكبيرة. كما جرى تعليق ضريبة أرباح رأس المال، التي فرضت في العام 2014، لمدة سنتين. علاوةً على ذلك، جرى تخفيض معدّلات ضريبة الدخل من 25 في المئة إلى 22.5 في المئة. وفي الوقت نفسه، فُرضَت ضريبة الدخل المرتفع المؤقتة في العام 2013 وقضت بتحصيل نسبة 5 في المئة إضافية من أصحاب المرتفع لمدة ثلاث سنوات، إلا أنها أُلغيَت قبل أن تدخل حيّز التنفيذ.

نظراً إلى عدم قدرة الحكومة على فرض الضرائب وزيادة الإيرادات، من غير المستغرب أنها لجأت إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على قروض بهدف الحدّ من الفجوة المالية الخارجية ونقص العملة الأجنبية.

بيد أن زيادة الضرائب ليست المشكلة الوحيدة التي واجهت الدولة المصرية في إطار محاولاتها الرامية إلى تحسين ماليتها العامة، إذ هي واجهت صعوبات في السيطرة على الإنفاق. فالحكومة عاجزة عن اتّخاذ تدابير تقشّفية فعّالة لخفض العجز في الميزانية، وهي اعتمدت بعض التدابير التقشفية الجزئية في العام 2014، في أعقاب انتخاب السيسي رئيساً، لكنها لم تكن جذرية وأُلغيت في العام 2015. وفي تموز/يوليو 2014، على سبيل المثال، أصدر السيسي مرسوماً يقضي برفع أسعار النفط المحلية وخفض جزئي في دعم الوقود. كانت خطة وزارة المالية الأصلية، التي استند إليها المرسوم، تهدف إلى وقف دعم الوقود نهائيّاً في غضون خمس سنوات. ومع ذلك، توقفت المرحلة الثانية من خفض الدعم في السنة المالية 2015-2016 لأن الحكومة فضّلت أن تبقى الأمور كما هي، مستفيدةً من انخفاض أسعار النفط العالمية ومتجنّبةً رفع أسعار الطاقة، وهو إجراء قد لايحظى بالشعبية. وكما هو الحال غالباً، كان تنفيذ السياسة الاقتصادية محكوماً بمخاوف أمنية على المدى القصير، تُركّز على تفادي إثارة السخط الشعبي.

القطاع الخاص: ضروري جدّاً، لكن مستبعد

يبقى أمام النظام المصري خيار محاولة تهيئة الظروف من أجل إحداث تعافٍ اقتصادي من خلال المشاركة الفعالة والمؤسّسية بين الدولة والقطاع الخاص، أي مجموعات الشركات التجارية الكبرى أساساً. فقد سيطرت التكتلات الكبيرة، المملوكة عادةً للأسر، على القطاعات الاقتصادية الرئيسة في مصر - بما فيها البناء والعقارات والتصنيع والسياحة والاتصالات والزراعة - قبل نهاية تسعينيات القرن الماضي، وتستمر في ذلك حتى اليوم. لكن في ظل النظام الحالي، جرى تهميش القطاع الخاص، وربما استعداؤه، من خلال طريقة منح العقود العامة وفي مجال صناعة القرار الاقتصادي، وحتى مع تعاظم الدور الاقتصادي للجيش. ولمثل هذا السلوك كلفة باهظة، إذ يمثّل القطاع الخاص حوالى 75 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في مصر، وفقاً للتقرير السنوي للبنك المركزي المصري للعام 2012-2013.

يتطلّب خلق بيئة ملائمة للقطاع الخاص إدخال إصلاحات كبيرة في بيروقراطية الدولة، تؤثّر على هيكلها ونطاق تدخّلها وحجمها. لكن يمكن لهذه التغييرات أن تقوّض، أو على الأقلّ أن تعرّض إلى الخطر، التحالف الذي سعى النظام المدعوم من الجيش للإبقاء عليه.

كانت صعوبة تبنّي الإصلاح واضحة في العام 2015، عندما رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية الذي كانت الحكومة أقرّته في وقت سابق. كان القانون سيخفض الإنفاق الحكومي عن طريق تقليص حجم بيروقراطية الدولة واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع الموظفين على التقاعد المبكر. كما كان يهدف إلى إظهار التزام النظام بخلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار في مصر من خلال تبسيط الإجراءات وخفض عدد الجهات الحكومية التي على المستثمرين الحصول على التراخيص والتصاريح منها. ومع ذلك، قوبِل القانون بالمقاومة فوراً. إذ أضرب بعض موظفي الجهاز الإداري وطالبوا بإلغائه أو تعديله. وردّت الحكومة بدعوتهم إلى انتظار صدور قرار عن البرلمان، وهذا ماحدث بعد أشهر عندما تم إلغاء القانون. إذن، تراجع النظام مرة أخرى في موقف كان من المحتمل أن يضعه في حالة صدام مع أنصاره في بيروقراطية الدولة.

وفي ماعدا صعوبة تبنّي سياسات يمكن أن تشجّع على المزيد من الاستثمارات الخاصة، لايملك النظام المدعوم من الجيش في مصر قنوات تمثيل وتنسيق رسمية أو غير رسمية مع المجموعات الكبرى في مجال الأعمال، مايتناقض بصورة حادّة مع ماكانت عليه الحال في عهد حسني مبارك. فخلال العقد الأخير لمبارك في السلطة، ضمّ الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم العديد من كبار رجال الأعمال الذين أصبحوا أعضاء في الكتلة البرلمانية للحزب. كما ضمّت حكومة أحمد نظيف (2004-2010)، وهي الأخيرة في عهد مبارك، رجال أعمال في مناصب رئيسة، أو على الأقلّ مسؤولين مقرّبين من عالم الأعمال يمكنهم إقامة علاقات مع الشركات الكبرى.

ثمّة دلائل كثيرة على أنه يجري استبعاد كبار رجال الأعمال والأسر صاحبة الأعمال التجارية من نظام السيسي، وأن علاقاتهم مع الدولة تتّسم بانعدام ثقة متبادل. ومن الأمثلة على ذلك فشل الرئيس في إقناع مجتمع الأعمال في مصر بالتبرع بالأموال إلى صندوق "تحيا مصر"، وهو صندوق تبرعات عام أُنشئ بمبادرة من السيسي في حزيران/يونيو 2014 لجمع 100 مليار جنيه مصري (11.2 مليار دولار) لتمويل الأشغال العامة ومشاريع البنية التحتية. وقد تم جمع 4 مليارات جنيه مصري فقط (449 مليون دولار)، بما في ذلك مليار جنيه (112 مليون دولار) من الجيش، وفقاً للسيسي نفسه.

ازدادت العلاقات بين قطاع الأعمال والدولة تفاقماً بسبب الإجراءات القانونية التي اتّخذتها الدولة ضدّ عدد من كبار رجال الأعمال. فقد انتهت حالة تهرّب ضريبي ضد أسرة ساويرس، أسرة الأعمال الأكثر ثراءً في مصر، بإلزامها بدفع 7 مليارات جنيه مصري (786 مليون دولار) للسلطات. وأُفرج عن صلاح دياب، رجل الأعمال الذي يملك أكبر صحيفة يومية خاصة في مصر (المصري اليوم) بعد اعتقاله لأيام عدّة استناداً إلى تهم غير واضحة. أما أحمد عزّ، قطب الحديد والصلب في عهد مبارك، والقيادي البارز في الحزب الوطني السابق، فقد استبعده قرار من اللجنة المنظمة للانتخابات مرّتين من الانتخابات البرلمانية في العام 2015، وهو الحكم الذي تم تفسيره على أنه فيتو من النظام ضدّ ترشّحه. وحتى لو لم يكن لهذه الإجراءات أي هدف، فإن حقيقة استهداف كبار رجال الأعمال تشير إلى أنهم فقدوا الحماية التي كانوا يتمتّعون بها سابقاً في عهد مبارك

.

وبالمثل، لم تكن المشاركة السياسية لكبار رجال الأعمال في البرلمان سلسة. فقد تم استبعاد حزب "المصريين الأحرار"، وهو حزب يموّله نجيب ساويرس وفاز بـ65 مقعداً في البرلمان (حوالى 10 في المئة)، من كتلة "دعم مصر" البرلمانية المؤيّدة للسيسي. وفي إشارة إلى موقف النظام، اتّهمت وسائل الإعلام الموالية للنظام الحزب بأنه يمثّل المصالح الخاصة لأسرة ساويرس ويجسّد التواطؤ بين الشركات الكبرى والسلطة السياسية.

يبدو أن التوتّر بين ساويرس والدولة امتدّ ليشمل المجال الاقتصادي. ففي آذار/مارس 2016، اعترض البنك المركزي المصري على محاولة ساويرس الاستحواذ على، ودمج، اثنين من البنوك الاستثمارية. واتَّهم رجلُ الأعمال "الأجهزةَ الأمنية" بعرقلة الصفقة. نفى البنك المركزي ذلك قائلاً إن شركة ساويرس لم تَفِ بالمؤهّلات الفنّية اللازمة لعملية الاندماج. وبصرف النظر عن حقيقة ماجرى، فقد كانت تلك الحادثة دليلاً آخر على مدى تدهور العلاقات بين الدولة ومجتمع الأعمال.

تنمية بقيادة الجيش: مهمّة مستحيلة

في إطار السعي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، يجد النظام نفسه محاصراً في كثير من الجهات. إذ من غير المرجّح أن تسمح له علاقته السيئة مع القطاع الخاص بتبنّي سياسات يمكن أن تساعد في إعادة إطلاق عجلة النمو الاقتصادي. كما أن عزوف النظام عن إغضاب القاعدة الداعمة له في جهاز الدولة البيروقراطي، جعلته عاجزاً عن تطبيق إصلاحات تُعتبر ضرورية جدّاً نظراً إلى المعوقات المالية في مصر. وقد تمثّلت استجابة النظام لهذه التحدّيات في محاولة دفع عجلة النمو من خلال زيادة للدور الاقتصادي للشركات المملوكة للجيش على نحو غير مسبوق. وهذا لايسهم في الإبقاء على الجيش راضياً وحسب، بل أيضاً في الاحتفاظ بالسيطرة على مشاريع الأشغال العامة التي تُعدّ حسّاسة بالنسبة إلى شرعية النظام وشعبيته.

منذ العام 2013، وخصوصاً في أعقاب إطاحة حكم محمد مرسي في تموز/يوليو، وسّع الجيش نشاطه الاقتصادي في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، عبر شراكة مباشرة مع الشركات العربية والأجنبية. لم يكن الهدف زيادة الأرباح أو كسب حصّة أكبر من السوق وحسب، كما قال البعض، بل كان يرتبط على نحو وثيق بدعم إعادة تأسيس الدولة السلطوية عن طريق الدفع لجلب الاستثمارات العامة وتنفيذ مشاريع في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتيّة والإسكان والنقل. فعلى سبيل المثال، موّلت الحكومة خطة طوارئ لمدة عامين مع شركة "جنرال إلكتريك"، وخطة لمدة عشر سنوات مع شركة "سيمنز" الألمانية العملاقة، لزيادة إنتاج الكهرباء، وهذا يُعتبر مقياساً أساسياً لصدقية النظام بين المصريين بعد أن عانوا من الانقطاع المتكرّر للتيار الكهربائي ونقص الوقود بين عامَي 2011 و2014.

في الوقت نفسه، ليس كسب المال أيضاً بعيداً أبداً عن الاعتبارات التجارية للجيش. فعلى سبيل المثال، ثمة الكثير من المؤشّرات على اهتمامه باستخدام سيطرته على الأراضي المملوكة للدولة، وخاصة في الصحراء، لإنشاء شركات ربحية ترمي إلى استغلال هذه المناطق، إما بصفة منفردة أو بالاشتراك مع الشركات المحلية الخاصة والأجنبية.

ففي شباط/فبراير الماضي، أصدر السيسي المرسوم الرئاسي الرقم 57 للعام 2016، الذي خصّص 16 ألف فدان (حوالى 8 آلاف هكتار) لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة. الهدف من تخصيص هذه المساحات الضخمة من الأرض هو أن تكون موقع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وهي خطة أطلقها الرئيس خلال مؤتمر شرم الشيخ في آذار/مارس 2015. وقد نصّ القرار على إنشاء شركة مساهمة يملكها ويديرها جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة والذراع الاقتصادية الأخرى للجيش، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وستكون الشركة مسؤولة عن تنفيذ المشروع بالشراكة مع شركات عربية وأجنبية لم يتم تحديدها بعد.

يهدّد توسّع الشركات التي تملك علاقات مع الجيش بإقصاء كبرى الشركات المصرية الخاصة، أو تعريضها إلى منافسة غير عادلة. وثمة دلائل على تهميش الشركات الكبرى خلال تخصيص عقود المشتريات الحكومية.

في غضون ذلك، يرى بعض المستثمرين أو الشركات الخاصة فائدة أخرى يمكن جنيها من التعاون مع الشركات المملوكة للجيش وفروعها. إذ تنظر الشركات الخاصة لهذه الشراكات باعتبارها وسيلة للتحايل على البيروقراطية في الإدارة المدنية، ذلك أن الشركات المملوكة للجيش تخضع إلى لوائح العسكرية. ومع ذلك، يتمثّل الجانب السلبي لهذه الشراكات في أنها تزيد من عدم اليقين القانوني للشركات الخاصة، لأن شريكتها من الشركات المملوكة للجيش لاتتبع القوانين المدنية التجارية أو الاستثمارية. وقد يفاقم هذا الوضع ممارسات المحاباة والتماس الريع، والتي أثّرت بشكلٍ سيّئ على اقتصاد مصر في الماضي. كما أن تمدّد الشركات المملوكة للجيش لتطال القطاع العقاري وقطاع تطوير الأراضي، ومنح الجيش هامشاً واسعاً من الحرية لاتخاذ قرارات سياسية، قد يؤدّيان إلى سوء استخدام السلطة. ويسبّب ذلك أيضاً تضارب مصالح محتملاً، لأن إشراف الجيش على تطوير الأراضي العامة ينبغي أن يركّز على تعزيز الصالح العام، في حين أن دوره كجهة فاعلة في السوق يهدف بشكلٍ أساسي إلى تحقيق أقصى حدٍّ من الربح للشركات المملوكة للجيش.

مع أن النشاط الاقتصادي الذي يمارسه الجيش قد يحقّق بعض النمو، فمن غير المرجّح أن يشكّل استراتيجية مستدامة لتحقيق التعافي الاقتصادي، ذلك أن القطاع الخاص المصري كبير جدّاً بحيث لايمكن تجاهله أو الاستغناء عنه. وقد يكون خطيراً أيضاً ضخ استثمارات القطاع الخاص المستقبلية في الاقتصاد من خلال شراكات مُبهمة مع الجيش، ذلك أن هذه الاستثمارات ستعتمد اعتماداً كبيراً على الدور السياسي للجيش. ثمة خلل آخر يشوب عملية التطوير التي يقودها الجيش، ويتمثّل في احتمال سوء توزيع الموارد العامّة الشحيحة من أجل اكتساب شعبية أو إرضاء دائرة أنصاره الأساسيين. فعلى سبيل المثال، ثمة مخاوف من أن يكون مشروع قناة السويس الجديدة، التي افتُتحت في آب/أغسطس 2015، مدفوعاً إلى حدٍّ بعيد بإملاءات سياسية (لتعزيز وضع النظام) عوضاً عن الجدوى الاقتصادية. وقد موّل الاقتراض العام، من خلال إصدار السندات، حفرَ القناة الثانية، وتم جمع أكثر من 64 مليار جنيه مصري (أي 7.2 مليار دولار) في غضون أسبوع واحد. وتجدر الإشارة إلى أن الخزانة المصرية هي المسؤولة عن ضمان وسداد هذه السندات، مقابل فائدة سنوية تبلغ نسبتها 12 في المئة تُصرف بشكلٍ ربع سنوي حتى تاريخ استحقاق مبلغ القرض في العام 2019. وتوقعت الحكومة المصرية في العام 2014 زيادة على عائدات قناة السويس بنسبة 251 في المئة بحلول العام 2023. لكن في الواقع، تراجعت العائدات في الأشهر التي تلت افتتاح القناة الثانية بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي. وألقى هذا الأمر ظلالاً من الشك على صدقية التوقعات الصادرة عن الحكومة، والتي ارتكزت عليها أساساً دراسة جدوى مشروع قناة السويس.

بين المطرقة والسندان

الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر هيكلية وذات جذور اجتماعية-سياسية عميقة. وبالتالي، لابدّ من إيجاد حلول هيكلية للتغلّب عليها. لقد فاقم الاضطراب السياسي في مصر وسائر بلدان الشرق الأوسط، وهبوط أسعار النفط، وتباطؤ معدلات النمو حول العالم، المشاكل القائمة. وفي حال ازدادت التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر سوءاً، وهذا أمرٌ مرجّح، فلن تتمكن البلاد من الحفاظ على الاستقرار الذي تتمتع به منذ عامين.

في ظلّ الأزمة المتواصلة، سيكون ردّ النظام المدعوم من الجيش على الأرجح واحداً من سيناريوين اثنين: الأول هو إبقاء الأمور كما هي لأطول فترة ممكنة. ففي محاولة غير حكيمة للحفاظ على دعم قاعدة العاملين في الدولة وجهازها الإداري، قد يقرّر النظام أن يبقي على المستويات الحالية من الإنفاق على الرغم من العجز المتزايد، وارتفاع الدين العام، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي. وسوف يزيد هذا الأمر الحاجة إلى قروض خارجية لتمويل الإنفاق على الأجور والإعانات المالية واستيراد الموادّ الأساسية مثل الوقود والغذاء، مايفضي إلى مواصلة تدهور ميزان المدفوعات في مصر، وزيادة معدّلات التضخّم، وبالتالي تآكل مستوى المعيشة في صفوف الطبقة الوسطى والفقراء الحضريين. وقد يشعل هذا بدوره فتيل الاحتجاجات الاجتماعية التي يواظب النظام منذ العام 2013 على الحدّ منها أو منع حدوثها. وهكذا، من شأن المزيد من عدم الاستقرار وممارسة القمع على نطاق أوسع، أن يقوّضا كل المحاولات الرامية إلى توطيد دعائم الحكم السلطوي.

قد يتجسّد السيناريو الثاني في قيام النظام المصري بإجراء الإصلاحات اللازمة لاستنهاض النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات الخاصّة المحلية والأجنبية. ويتطلّب ذلك اتخاذ تدابير حازمة ضدّ المصالح المتجذّرة في الجهاز البيروقراطي، بشكلٍ من المرجّح أن يُسيء إلى القاعدة الداعمة للنظام. فإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي على نطاق واسع وتقليص عدد الموظفين فيه قد يشعلان مجدّداً فتيل الإضرابات العمالية وسائر أشكال الاحتجاجات العامّة.

وسيكون أمام النظام خياران للتعاطي مع هذه الاحتجاجات: إمّا أن يزيد إجراءاته القمعية، وهذا سيضعه في مواجهة مفتوحة مع القاعدة الداعمة له؛ أو أن يتفاوض مع العاملين في بيروقراطية الدولة والقطاع العام وفي سائر المؤسسات التمثيلية. لكن ذلك يستوجب إرخاء القيود المفروضة على النشاط الجماعي وعلى تمثيل الأشخاص المستقلّين سياسيّاً في الجهاز البيروقراطي، مايُبطل العديد من الإجراءات القاسية التي يعتمدها النظام منذ العام 2013 لقمع المظاهرات وكل أشكال المعارضة الشعبية تقريباً. وستشكّل زيادة المرونة أيضاً متنفّساً صغيراً داخل النظام السلطوي الراهن وتحوّلاً نحو نظام سلطوي أكثر ليونة، كالذي كان سائداً في عهد حسني مبارك خلال عقده الأخير في الحكم. لكن الخطر، في نظر النظام، هو أن يؤدّي ذلك إلى اندلاع المزيد من الاحتجاجات الشعبية وقيام أنشطة جماعية مستقلّة على أيدي مجموعات أخرى.

لن يفضي النهج الذي يتبعه النظام حالياً والمتمثّل في حظر جميع أشكال الاحتجاج، في ظلّ فشله في إنشاء قنوات لتمثيل المصالح والوساطة بين الدولة والمجتمع، إلا إلى تقويض المسار نحو توطيد دعائم الحكم السلطوي. في هذا السياق، سيثير القمع ببساطة مزيداً من عدم الاستقرار، فيما ستسلّط المفاوضات الضوء على مكامن الضعف داخل النظام. وفي وقتٍ تعاني فيه مصر مشاكل اقتصادية تجعل من الصعب جدّاً على النظام الحفاظ على الدعم الذي يتمتع به في المجتمع، يبدو على نحو متزايد أن قدرته على توطيد سلطته والعودة إلى الوضع الذي كان سائداً في عهد مبارك، حين كان الحكم السلطوي أكثر مؤسسية ومرونة، مستحيلتين ما لم يقدّم النظام تنازلات للمجتمع.

خاتمة

يعتمد الاقتصاد المصري بشكلٍ كبير على عوامل خارجية، ولاسيّما على استقرار الأنظمة الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي ترزح اليوم في ظل حالة شديدة من عدم اليقين. وتبدو الخيارات السياسية المُتاحة أمام مصر لتحسين وضعها الاقتصادي وتحفيز النمو في البلاد محدودة. وقد بيّن النظام أنه غير قادر على زيادة العائدات من خلال الضرائب، ناهيك عن فرض إجراءات تقشّفية. لكن وحتى إذا تمكّن من خفض الإنفاق، سيتم ذلك على حساب التعافي الاقتصادي، بشكلٍ قد يعيق على الأرجح النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. والأمل الحقيقي الوحيد هو أن يتعافى الاقتصاد العالمي في المستقبل المنظور، وهذا أبعد من نطاق تأثير مصر.

يستطيع النظام، في ظلّ ندرة البدائل الاقتصادية المُتاحة، أن يعمل على خلق مناخ سياسي أكثر انفتاحاً. فمصر بحاجةٍ إلى حيّزٍ عام ينبض بالحياة، يسمح بقدرٍ أكبر من حريّة التعبير، وإن على نسق ماكان سائداً في عهد مبارك. فقد ينزع ذلك، جزئياً على الأقل، فتيل الاستياء المتصاعد تجاه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مصر، ويساعد أيضاً في بلوغ توافق حول الإجراءات التقشّفية التي لن تحظى بالشعبية.

لكن مصر تواجه معضلة تتطلّب حلاً ذا ديمومة في المدى الطويل. فالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، إلى جانب الإصلاحات التي تحتاج إليها للخروج من الأزمة، تؤكّد على أن توطيد دعائم الحكم السلطوي لن يتم قريباً. وسينبغي على النظام، عاجلاً أم آجلاً، التطرق إلى مسألة حسّاسة تتمثّل في كيفية إعادة بناء النظام السياسي في مصر وتحسين أدائه الاقتصادي.

أدّت إعادة فرض النظام السلطوي منذ العام 2013 إلى جعل السلطة السياسية متمركزة بشكلٍ كبير في منصب الرئيس. لكن حتى الأنظمة السلطوية ينبغي أن تستند إلى قواعد لتنظيم الحياة العامة وتمثيل المصالح والوساطة بين الدولة والمجتمع. وستصبح مأسسة هذه القواعد، بحكم الضرورة، في صلب أولويات نظام السيسي، وإن أسفر ذلك عن تغيّرات جوهرية في تركيبة النظام وسلوكه وركائزه السياسية والاقتصادية.

مركز "كارنيغي"